受賞者

受賞者

2017年の活動報告

2017年の活動報告

受賞者 活動紹介/講評

保護実践部門

保護実践部門

日本における大型亜種カナダガンの

野外からの除去達成に向けた活動

カナダガン調査グループ

外来生物として日本に定着していた、北米原産のカナダガン。カナダガン調査グループの調査により、その個体数と分布拡大が確認された。生態系への影響と近縁種である小型亜種のシジュウカラガンとの交雑の懸念から、被害が起きる前から防除活動に取り組み、複数の団体や個人と連携し、野外からの除去、普及啓発、動物園での飼育展示を行う。2015年12月に国内で確認されていた個体の除去がほぼ完了。環境省は日本初の特定外来生物の根絶事例と発表した。未確認のカナダガンが残っている可能性を考え、外来生物問題の啓発普及を含め情報収集を継続している。

教育普及部門

教育普及部門

お寺と市民の二人三脚による

環境学習活動

フィールドソサイエティー

フィールドソサイエティーは、寺と市民が協力しながら推進する環境学習活動団体である。1985年開始の「法然院森の教室」を母体に、1993年に発足した。法然院(京都市)の寺林とそれに続く里山の「自然資源」、地域の要である寺の「社会的資源」、そして市民活動によってはぐくまれる「知的資源Jとを結びつけた環境学習に取り組む。法然院森のセンターの運営のほか、子ども対象の「森の子クラブ」、自然・環境をテーマとした講演会、自然観察会などを催し、生物多様性保全や地域の環境保全に向けた「観察の森づくり」も行っている。

講評

本部門では裾野の広いユニークな取リ組みがいくつもあリました。その中で「フィールドソサイエティー」は、京都のお寺と市民の協働による、幅広い環境学習活動で注目されました。寺とコミュニティの関係の可能性を考えさせられると同時に、自然と社会が折り合って文化が生まれることを活動そのものが示しています。また同会は1985年開始の取り組みを母体として、直接体験をベースにした活動を長く続けていること、講演会や観察会などが一般に開かれていること、場に根ざした学びを重ねつつ、広く自然保護の芽を養っていることなどが高く評価されました。

高野 孝子NPO法人エコプラス代表

地域の活力部門

地域の活力部門

ツシマヤマネコと共生する農村づくり

佐護ヤマネコ稲作研究会

対馬にしか生息しない希少な野生のツシマヤマネコ。佐護ヤマネコ稲作研究会は、その生息地の保全と、過疎高齢化した農村集落の農業振興の両立を目指し活動を行っている。ツシマヤマネコの子育て・採餌の場である田んぼを減農薬栽培にすることで、餌となる生きものを増やし、また生産したお米はブランド米として販売。ツシマヤマネコや野鳥の生息地の創出に向けた田んぼづくリ・ブランド米販売をはじめ、生き物調査やツシマヤマネコの保全のための普及啓発活動も展開している。

講評

推定個体数100頭以下というツシマヤマネコを取り巻く現状を改めてご説明する必要はないと思います。しかし、彼らが水田環境をうまく使って生きているということは、あまり知られていないのではないでしょうか?佐護ヤマネコ稲作研究会は、このツシマヤマネコの生息環境―特に採餌場としての水田環境を重要視し、減農薬はもとよリイネの品種選択からはじまり水田管理方法もツシマヤマネコの生態に寄り添うよう考えられています。稲作というポジショニングで積極的なツシマヤマネコ保護と、ブランド米を創出することによる地域経済への貢献が対馬全体の活力向上の一助となっていることを評価しました。

神谷 有ニ株式会社山と溪谷社 Yamakei Online部部長 兼 新規事業開発室室長/日本山岳遺産基金渉外担当/日本自然保護協会理事

自然のちから部門

自然のちから部門

限界集落の社会貢献

昔の子どもたちから未来の大人たちへ

あじ島冒険楽校

東日本大震災の被災地石巻市の網地島は、約400人が住む限界集落。島の高齢者が先生となり、島外の子どもたちに、自然を活かした、島だけの魚釣リあなご抜き、竹鉄砲づくりなどの昔の遊びや島の料理を教えている。大津波で膨大なガレキが島を覆い尽くし、子どもたちを呼ぶことを一時諦めた。しかし、震災後すぐに届いた子どもたちからの手紙に奮起し、海から打ち上げられるガレキを1年かけて片付け、子どもたちが裸足で入れる海を取り戻した。海や砂浜の環境保護を行うとともに、子どもたちが島の自然の豊かさを感じられる体験活動を続けている。

講評

島のお年寄りたちが自分の体験や技を子どもたちに伝えたいと2004年から続けてきた「あじ島冒険楽校」。震災後、膨大なガレキにより再開を諦めかけた時、届いたのが子どもたちからの励ましの手紙でした。それはお年寄リたちから学んだ心でした。お年寄りはガレキを撤去し浜を再生しました。自然は私たちに素晴らしさや慇恵を与えてくれます。しかし時として厳しさをも投げかけます。そんな時、島のお年寄りは前へ進もうとする尊い姿を子どもたちに示しました。お年寄りと子どもたちは共に震災復興を通して学びました。自然とは正に親の様な存在ではないでしょうか。これこそが「自然のちから」そう思いました。

イルカIUCN親善大使/シンガーソングライター/絵本作家

子ども・学生部門

子ども・学生部門

種差海岸におけるサクラソウ保全活動

青森県立名久井農業高等学校

チーム・フローラフォトニクス

青森県の絶滅危惧稲であり固有の遺伝子を持つ、種差海岸のサクラソウ。東日本大震災の津波による塩害から、サクラソウの種子を緊急救出したことをきっかけに活動を深め、地域や専門家と協力した自生地の長期保存活動に発展させている。現在は自生地内の人工授粉による遺伝的多様性の維持活動や、地域の子どもたちの環境意識向上を目的とした環境教室を継続開催するなど、社会貢献にも取り組んでいる。

講評

本部門に応募された子どもや学生の活動には、いずれも大人にはない情熱のほとばしりが感じられ、斬新な眼のつけどころに感らすることが多々ありました。そのため選考の過程で主に議論になったのは、子どもや学生の自発性、主体性の発揮という側面でした。受賞された活動は、高校生が学んだ知識や技術を自発的?主体的に種差海岸の黄重なサクラソウ保全のために実践していること、地域の子どもに青森の自然を大事にする心を伝えるなど地域にも貢献していること、このような学びと実践をつなぐ活動は教育プログラムとしても優れていること、などが癌く評価されました。

石原 博三井住友信託銀行(株) 業務部兼経営企画部CSR推進室審議役/経団連自然保護協議会企画部会長/日本自然保護協会理事

沼田 眞 賞

沼田 眞 賞

学校・地域・行政を巻き込み成功させた

サシバ保護活動

久貝 勝盛

昔からサシバの集団渡来地として知られる宮古諸島では、1970年代前半まで島民は宮古独特のサシバ捕獲小屋(方言名:ツギャ)をつくって大呈にサシバを捕獲し、タンパク源にしていた。烏獣保護法によりサシバが保護鳥に指定された後も、密猟が後をたたず、サシバ密猟は悪名高い日本の三大密猟のひとつとされていた。この現状に心を痛め1974年に「宮古野鳥の会」を設立。学校・地域・行政とタイアップしてサシバ保護活動に取り組み、約35年かけてサシバ密猟防止に成功した。その間、サシバ関連論文なども多く発表し、保護の重要性を強調した。

講評

宮古諸島では、70年代までサシバ猟が行われ、住民の生活の一部となっていました。久貝氏は、サシバが世界的な保護鳥でもあリ、ネズミやバッタ類を捕食し人間生活にも大きく貢献していることを住民に理解してもらい密猟を食い止めたいと、保護活動を始められました。中学・高校での講演による普及活動を主とし、地域での啓発活動にも熱心に取リ組み、中学生だった子どもたちが社会人になってサシバ保護活動に協力するまでになりました。約35年かけてサシバの密猟防止に成功した息の長い活動で大きな成果をあげられたことは、沼田員博士の志を未来に伝えていく沼田員賞にふさわしいと高く評価されました。

亀山 章日本自然保護協会理事長・東京農工大学名誉教授

選考委員特別賞

選考委員特別賞

気仙沼市大谷海岸での取り組み

~砂浜の存続と防潮堤計画の変更~

大谷地区振興会連絡協議会、

大谷里海(まち)づくり検討委員会

東日本大震災の後、防災のため砂浜すべてを埋め立て、防潮堤を建設する計画が、気仙沼市大谷地区の海岸に持ち上がる。しかし、砂浜は人々に親しまれた地域のシンボル的な自然環境だった。大谷地区は「反対運動の署名」ではなく、「計画の一旦停止」と「住民意見の反映」を求める「住民参加の署名」を展開。砂浜を守るため、地域内に感情的な対立構造をつくらないことを重視し、最後まで地域がひとつとなり住民主体の議論と勉強を行った結果、4年の歳月を経て、住民の意向を反映し、防潮堤を砂浜の上にはつくらない計画への変更が決定された。

講評

大谷里海づくり検討委員会は、東日本大震災および津波からの復興を目指して気仙沼市民によってつくられた組織です。宮城県や気仙沼市の大谷海岸周辺整備計画に対して、市民参加のまちづくりの丁寧な地域の合意形成の手法によって、海岸防護と里海の再生を両立させる計画を提案しました。大谷地区振興会連絡協議会や行政機関との協働により、地域の人々とまちづくりにかかわる立場の違う人々が、それぞれの考え方を尊重しながら進めた活動は、コミュニティの力を生かした新たな自然の守リ方のモデルとして、選考委員特別賞にふさわしいと評価されました。

吉田 正人日本自然保護協会専務理事/筑波大学大学院教授

選考委員特別賞

選考委員特別賞

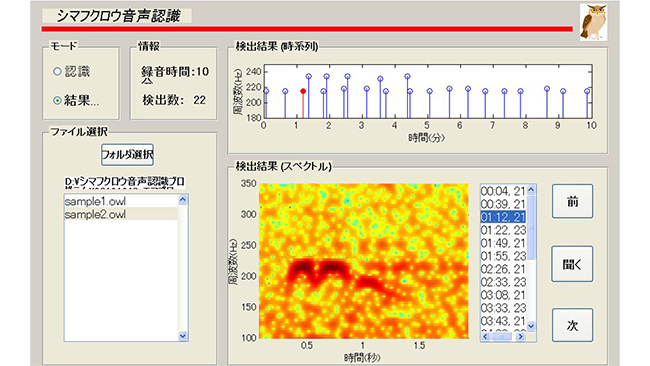

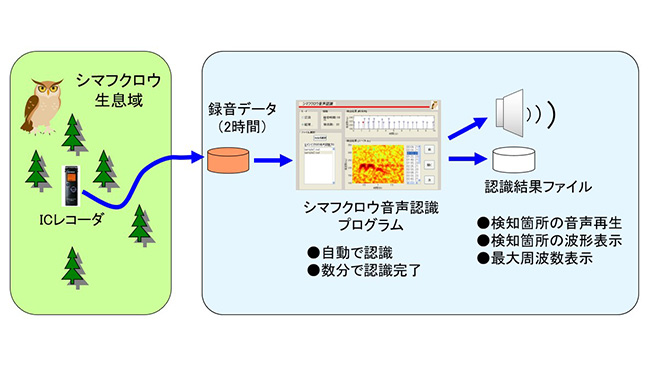

ICTを活用した絶滅危惧種

シマフクロウの生息保全支援

富士通株式会社

シマフクロウ保全のため生息域調査を実施している日本野鳥の会へ、鳴き声を自動認識し、出する音声認識プログラムを提供。高精度で抽この技術によリ、音声データ解析時間の大幅短縮などの調査効率化と検出精度向上を実現し、調査地域や調査頻度の拡大も可能となった。新たな場所での生息確認にもつながり、生物多様性の維持・拡大に貢献している。

講評

受賞された取り組みは、元々保護実践部門に応募されたものですが、自社の技術やノウハウを自然保護に有効に活かしていること、企業とNGOの連携が自然保護に大きな効果を発揮する好事例であること、などが部門の枠を超えて高く評価されました。同社が日本野烏の会に提供されたシマフクロウの音声のみを抽出する音声認識プログラムは、解析時間の短縮,調査エリアの拡大、音声検出精度の向上など目覚しい成果をあげ、シマフクロウの保全に大きく貢献しています。今後、対象を他の生物にも広げるなど、ICT(情報通信技術)を活用した保全効果の一層の拡大を期待しています。

石原 博三井住友信託銀行(株) 業務部兼経営企画部CSR推進室審議役/経団連自然保護協議会企画部会長/日本自然保護協会理事

入選者一覧(16件/都道府県順)

-

受賞者

Wildlife Partnership Officeやまがたヤマネ研究会

-

地域

山形県

-

活動テーマ

地域と野生動物のつながりを再生させるための普及啓発活動

-

受賞者

元泉地域農地・水・環境保全組織

-

地域

山形県

-

活動テーマ

子どもたちが、田園の自然を学び、伝え、広めた「めだかの学校」活動

-

受賞者

利根沼田自然を愛する会

-

地域

群馬県

-

活動テーマ

夏休み子ども自然観察教室

-

受賞者

命をつなぐPROJECT学生実行委員

-

地域

東京都

-

活動テーマ

企業の緑がつなぐ、地域の絆と生態系 ~命をつなぐPROJECT~

-

受賞者

NPO法人緑のダム北相模

-

地域

東京都

-

活動テーマ

中高大学生で荒廃する人工林を整備、多様性のある森を目指す「相模湖若者の森づくり」

-

受賞者

早梢田大学学生環境NPO環境ロドリゲスREC

-

地域

東京都

-

活動テーマ

自然環境を活かした地域活性

-

受賞者

富士通株式会社

-

地域

神奈川県

-

活動テーマ

未来を担う子供たちへ自然の大切さを伝える「環境出前授業」

-

受賞者

岐阜県立岐山高等学校

-

地域

岐阜県

-

活動テーマ

カワニナを通して考える地域の生態系

-

受賞者

特定非営利活動法人グラウンドワーク三島

-

地域

静岡県

-

活動テーマ

市民力を結集してドブ川を多様な生き物がすむ原自然の川に再生

-

受賞者

株式会杜イーグレット・オフィス

-

地域

滋賀県

-

活動テーマ

カワウとの共存を目指した科学的・計画的捕獲

-

受賞者

はり湖池周辺の自然を守る会

-

地域

京都府

-

活動テーマ

はり湖山(石塚原古墳)の自然環境保全をとおして、地域杜会の再構築と市街地区・地域の福祉力の活性化を企てる

-

受賞者

特定非営利活動法人国際ボランティア学生協会

-

地域

大阪府

-

活動テーマ

大学生の「熱意」と「行動力」で外来水生植物から琵琶湖を守る

-

受賞者

パナソニック株式会社エコソリューションズ杜

-

地域

大阪府

-

活動テーマ

杜内ビオトープを用いた絶滅危惧種の域外保全と環境教育

-

受賞者

NPO法人棚田LOVER's

-

地域

兵庫県

-

活動テーマ

棚田エコ学園と生物多様性棚田活動戦略で学び・伝え・広める環境教育・いのち・自然の大切さ

-

受賞者

農事組合法人ざ・さとやま組合

-

地域

奈良県

-

活動テーマ

生きもの溢れる豊かな里地・里山における環境教育活動

-

受賞者

ふるさとの自然の会

-

地域

長崎県

-

活動テーマ

長崎県と佐世保市で絶滅危惧種IA類に指定されているミヤマアカネの保全

※講評者の所属等は、受賞当時のものです。

講評

今年度も本部門は実績の高い活動の応募が多数あり、着実な保護活動の進展が感じられました。中でも受賞されたカナダガン調査グループの取り組みは、その活動の先駆性が高く評価されました。調査グループは、日本野鳥の会神奈川支部や神奈川県立生命の星・地球博物館などが中心となり、観賞用に導入されたカナダガンの防除と普及啓発活動によって、外来生物も侵入初期段階であれば除去が可能であることを実証しました。日本初の特定外来生物の除去に成功し、初期の外来生物防除の取リ組みの重要性を示し、被害が拡散する前の予防的な対策のモデルとして、本部門の人賞にふさわしいと評価されました。

吉田 正人筑波大学大学院教授/日本自然保護協会専務理事