受賞者

受賞者

ご挨拶・総評

日本自然保護大賞2023

選考委員長

亀山 章

公益財団法人

日本自然保護協会

理事長

2023年の活動報告

2023年の活動報告

全部見る

受賞者 活動紹介/講評

保護実践部門

保護実践部門

外来種防除と耕作放棄地等の

ビオトープ化による

生物多様性保全

久保川イーハトーブ自然再生協議会

岩手県

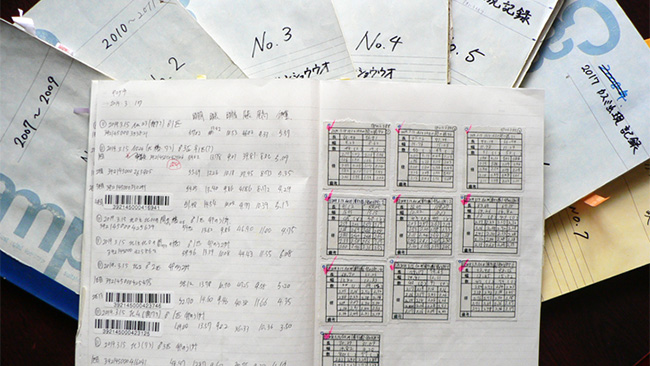

2009年に設立した久保川イーハトーブ自然再生協議会は、岩手県一関市萩荘・厳美地域を流れる久保川上流域で、自然再生事業を行っている。セイタカアワダチソウやウシガエルなどの侵略的外来種の防除に加え、耕作放棄地と放棄林のビオトープ化を実践してきた。当該地には、約50個のため池を造成。間伐と定期的な下草刈りをすることで、埋土種子の発芽を促し、里地里山らしい景観と生物多様性の再生を実現した。防除活動により外来種は減少し、耕作放棄地と放棄林のビオトープ化で、希少な水生昆虫やモリアオガエルなどの在来生物が回復。これにより、サシバをはじめとした鳥類への狩り場の提供にもつながった。また、企業や大学などの研究フィールドや環境教育の場としても利活用されている。

教育普及部門

教育普及部門

「昆⾍と植物図鑑」を活⽤した

⽣物多様性を学ぶ⾃然体験活動

筑後川まるごと博物館運営委員会

福岡県

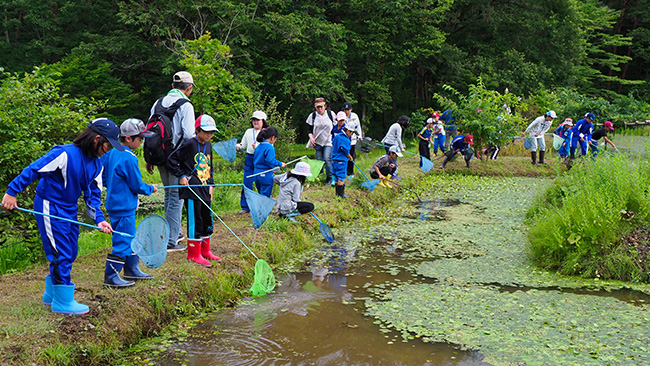

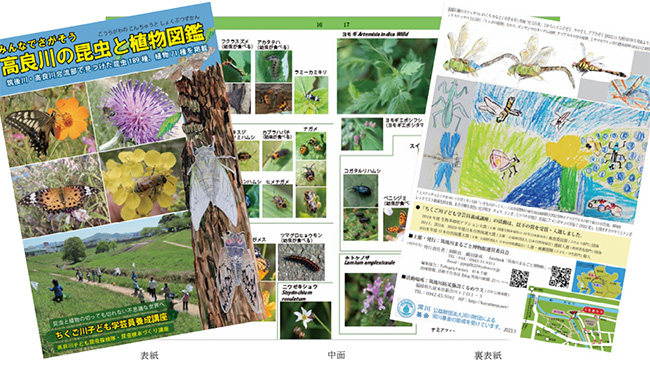

筑後川まるごと博物館運営委員会は、2011年から「ちくご川子ども学芸員養成講座」を行っており、活動の中心となっている。この講座は小中学生を中心に行う年間6回の連続講座。5回の野外活動を行い、最終回の研究成果の発表を経て「子ども学芸員」に認定するもの。過去12期で計107人を認定した。毎年参加する子どもたちもおり、中高生になって将来の目標を見つけ、そうした先輩たちの姿を見た低学年の子どもたちは興味を深めている。この取組みの成果として、2020年に『みんなでつくる 高良川昆虫図鑑』を作成。2022年にはその続編に、子どもたちが活動の中で見つけた昆虫189種と植物71種を収録した『みんなでさがそう 高良川の昆虫と植物図鑑』を発行した。

講評

2011年から13年にわたり、福岡県の筑後川をまるごと博物館とした自然体験活動を実践している。とくに、2022年に作成された『高良川の昆虫と植物図鑑』は、昆虫だけでなく植物との関係が理解できる独創性の高い図鑑である。また、子供たちが自分で研究テーマをみつけ、自らまとめて発表するという、子供たちのやりがい感や成長を上手に促すやり方で、これまでに100名以上を認定した「子ども学芸員」も、ユニークな活動である。図鑑は市内の小学校や図書館に配布され、HPやブログなどによる積極的な配信も行われ、高い教育・普及効果があると評価された。

中静 透国立研究開発法人森林研究・整備機構理事長/森林総合研究所所長

子ども・学生部門

子ども・学生部門

守れ!ふるさとのヤマトサンショウウオ

岐⾩県⽴岐⾩⾼等学校⾃然科学部⽣物班

岐阜県

岐阜県立岐阜高等学校自然科学部生物班は2006年に、岐阜市で絶滅危惧Ⅰ類に分類されるヤマトサンショウウオが発見されたことをきっかけに、同種の保全および研究を行っている。保全活動では、幼生期の死亡率を下げるため、生息地から卵嚢を持ち帰り孵化させ、上陸直前に放流する。2023年の保護卵嚢数は130対、放流数は約2500匹だった。生息地の整備においては、外来生物のアメリカザリガニなどを取り除く作業や清掃活動も実施している。保全活動開始時と比較して、保護卵嚢数は最大26倍(22年)、放流幼生数は最大14倍(16年)に増加。繁殖期に水場で捕獲した成体の個体数は、45倍(23年)に増加した。

講評

小型サンショウウオ類は、近年分類が進み、地域ごとに固有な種の記載が続いています。岐阜県立岐阜高等学校自然科学部生物班は、2007年から当時はカスミサンショウウオと呼ばれた種の調査と保全活動をはじめ、その深化を続けてきました。2019年に、その種がヤマトサンショウウオとなってより重要性が高まる中で、個体の増殖、生息地の環境改善や外来種の除去、地域の専門家や市民との協働、啓発活動などの活動を継続し、部活動という制約のなかで、大きな成果を上げたことを評価しました。

神谷 有ニ(株)山と溪谷社 自然図書出版部部長兼経営企画部部長

選考委員特別賞

選考委員特別賞

オホーツクの⾃然を守れ!

~オホーツクから世界へ繋ぐ環境改善~

北海道美幌⾼等学校環境改善班

北海道

北海道美幌高等学校環境改善班は、2014年から外来種ウチダザリガニを累計12,000匹以上駆除し、在来種二ホンザリガニの保護活動をしている。2019年より地元の企業・行政からなる「網走川流域の会」と連携し、網走川でのマイクロプラスチック調査および網走湖の環境調査を実施。また、国内の農業地域6カ所における活動では、プラスチック製農業資材を使わずに野菜栽培が可能であることを実証する取組みも行っている。2022年には、栽培した野菜を大阪阪急デパートで販売し、プラスチックに依存しない野菜栽培の成果を普及した。専門機関等との連携では、10の大学と11の企業・団体の約300人との活動により、国内外に広く環境問題について普及・発信している。

講評

2014年からの活動となっているが、そのきっかけとなったのは2008年に美幌町で発見された特定外来種ウチダザリガニだ。在来生物に悪影響を及ぼす事に対する保護活動から始まっている。マイクロプラスチック問題の多くは海を通して研究発表される事が多いが、「紙マルチ」等プラスチックゼロの農業に結びつけたことが評価された。ウチダザリガニを肥料にし、栽培した野菜は関西のデパートでの販売にも繋げている。大学や企業・団体との連携活動も積極的に行い、国内外に発信するなどその活動範囲は多様性に富んでいる。正に無駄なくまあるく繋げている高校生たちだ!

イルカIUCN親善大使/シンガーソングライター/絵本作家

選考委員特別賞

選考委員特別賞

呑川を知り愛着を深めるための教育、

普及活動の集⼤成として

呑川の会

東京都

1997年に設立した呑川の会は、東京都大田区を流れる「呑川」流域の区民を中心とし、自然環境豊かな流域づくりをめざして活動を続けている。2022年には呑川の解説本『わたしたちの都市河川 呑川』を発行した。同書は、大田区教育委員会発行の郷土学習資料『呑川は流れる』(1966年)、その追記・修正版として呑川の会が発行した『呑川は流れる・2004』(2004年)をもとに、より詳しく正確で、子どもにも見やすく分かりやすい教材とすることを目指した。発行から約1年間の配本・販売により、計1000冊以上が、呑川流域の小中高の各学校、図書館、行政機関、議会、呑川に関心の高い市民らの手にわたった。また、同会HPやSNSからの問い合わせや出張授業の要請など、教育・普及の機会が広がっている。

講評

呑川は、東京都世田谷区内を源流とし、市街地を通って大田区で海に注ぐ典型的な都市河川です。河口までの14kmのうち、上流部は暗渠になっており、途中からようやく川の流れが見えるようになっても、いわゆる三面コンクリート張りで、市民は川に近づくことができません。そんな川で自然保護なんてありうるのか?いえいえ、ここではしっかり地域に根付いた川を知り・守る活動が、継続的に行われています。小学校での出張授業、ウォーク学習、鯉のぼり大会、そして上記のような解説本の作成・配布などの、自然としての川を真ん中においた多様な活動によって、市民が繋がっていることが評価されました。

土屋 俊幸一般財団法人林業経済研究所所長/東京農工大学名誉教授

入選者一覧(6件/都道府県順)

-

受賞者

⼀般社団法⼈湯本森・⾥研究所

-

地域

福島県

-

活動テーマ

地域の⼦供たちと調べ、守り、活かす

ーゆもり研の⾃然保護活動 -

講評

過疎の地域だからこそできる、とても贅沢な活動です。ぜひ継続を!(土屋 俊幸)

-

受賞者

神奈川県⽴横須賀⾼等学校科学部

-

地域

神奈川県

-

活動テーマ

トウキョウサンショウウオを守ろう!

~未来へ繋ぐ三浦半島の宝~ -

講評

ぜひ、活動を継続し、地域に広げていってほしいと思います。(神谷 有ニ)

-

受賞者

福井県⽴坂井⾼等学校

⾷農科学科農業コース

草花班絶滅危惧種保全チーム -

地域

福井県

-

活動テーマ

サスティナブルな農業から

サスティナブルな未来構築へ -

講評

地域の自然を守る事は、地域の自然に育てられたと気がつく事だね!(イルカ)

-

受賞者

NPO法⼈環境ボランティアサークル

⻲の⼦隊 -

地域

愛知県

-

活動テーマ

きれいな海を守る⼼を広げるためのプロジェクト

-

講評

海での活動を通して、地域の海の環境を体感させ心を育てている教育活動が評価されました。(藤田 香)

-

受賞者

とくしま⽣物多様性リーダーチーム

-

地域

徳島県

-

活動テーマ

勝浦川流域フィールド講座

-

講評

充実した講師・講義・体験内容であり、認定されたリーダーによる普及が期待できる。(中静 透)

-

受賞者

沖縄⾃然環境ファンクラブ

-

地域

沖縄県

-

活動テーマ

協働で⾏う特定外来⽣物グリーンアノール防除と在来種レスキュー

-

講評

喫緊の課題である外来種対策と在来種保護活動の多彩な実践を評価しました。(神谷 有ニ)

講評

神社仏閣は地域コミュニティの中心にあり、里山の生態系が残る場所です。岩手県一関市を流れる久保川流域の寺院が旗振り役となり、地域の学校や企業、市民を巻き込み、里地里山の生態系の再生活動を約15年にわたって継続し、実際に自然再生の成果を出している点が高く評価されました。侵略的外来種のセイタカアワダチソウなどを大幅に防除し、ため池でもウシガエルやオオクチバスを場所によって完全に排除しています。また、耕作放棄地にため池を50カ所創出し、在来植生を復活させました。多様なステークホルダーが連携してネイチャーポジティブを目指す活動が地域活性化に結びついている良い例としても、評価されました。

藤田 香東北大学 グリーン未来創造機構教授

大学院生命科学研究科教授